自宅でも出来るスマホ📱e-Tax確定申告... 令和6年分は定額減税チェックを忘れずに

定年退職6年目、確定申告5回目、スマホ📱e-Tax 3回目です。令和6年分確定申告は定額による所得税額の特別控除(定額減税)があり私の場合は年金での源泉徴収税の全額還付されました。また、今回からandroidスマホ用電子証明書を利用登録するとマイナンバーカードをかざす必要がなくなり、スマホ📱の生体認証機能でマイナポータルにログイン出来るようになりました。

目次

事前準備

ポイント

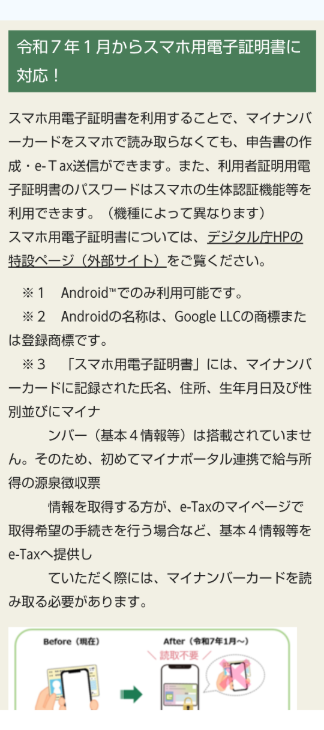

- androidスマホ用電子証明書の利用登録するとマイナンバーカードをスマホに当てなくても、スマホの生体認証だけでログイン出来てとても便利する。

- マイナポータル連携は設定がちょっと面倒だが、出来る部分はやっておけば次年度はとても楽になる。無くてもスマホ📱e-Taxは楽ですが...

- 医療費集計フォームに「国民健康保険医療費通知書」に載っていない交通費などを入力しておくとスマホ📱での手入力より楽です。

android スマホ用電子証明書 利用登録

前回はマイナンバーカードをスマホ📱に当てる操作が結構、何回もあったので、これは楽になりそうだ...と早速、利用登録しました。マイナポータルアプリを起動したらログインしないで右下の三点メニューをタップします。

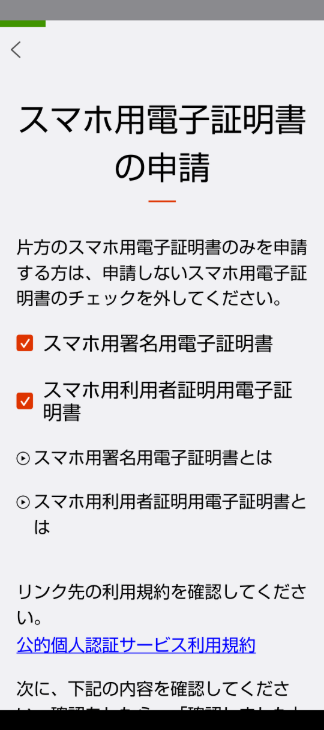

[スマホ用電子証明書を申請する]をタップします。

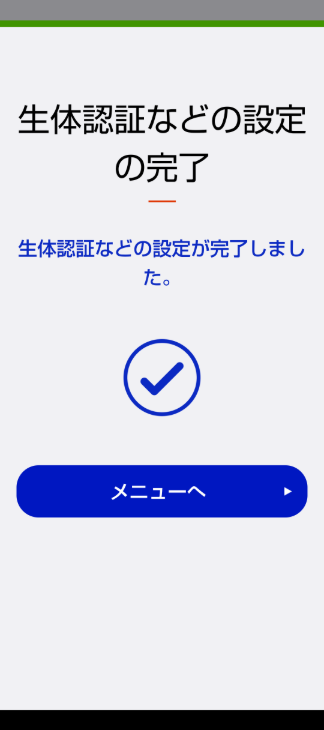

[生体認証などを利用登録する]ボタンをタップし設定します。

マイナポータル連携の追加

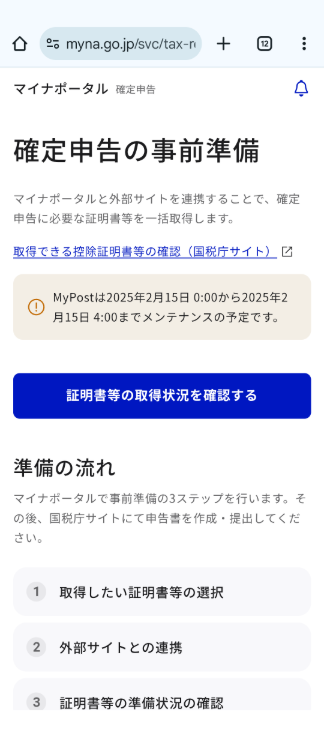

マイナポータルに生体認証でログインしました。[確定申告]ボタンをタップします。

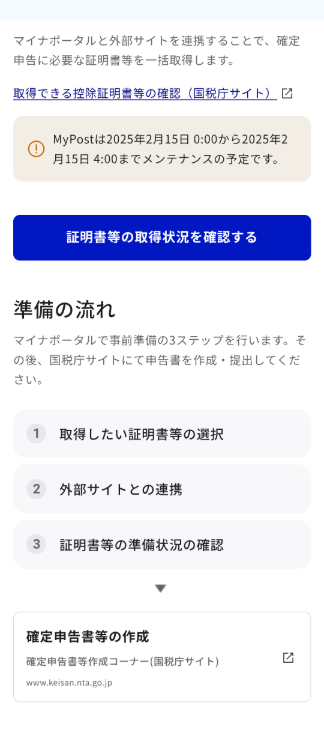

「確定申告の事前準備」が表示されたので[証明書等の取得状況を確認する]ボタンをタップします。

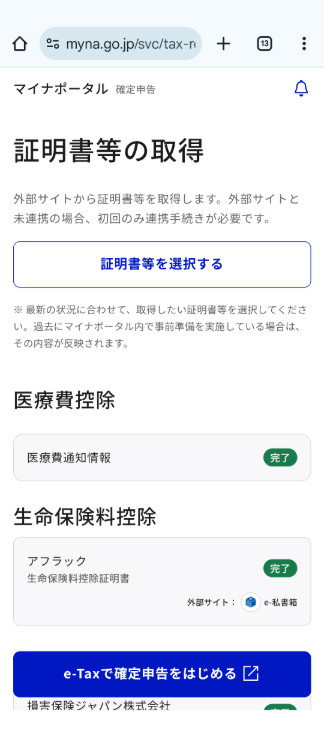

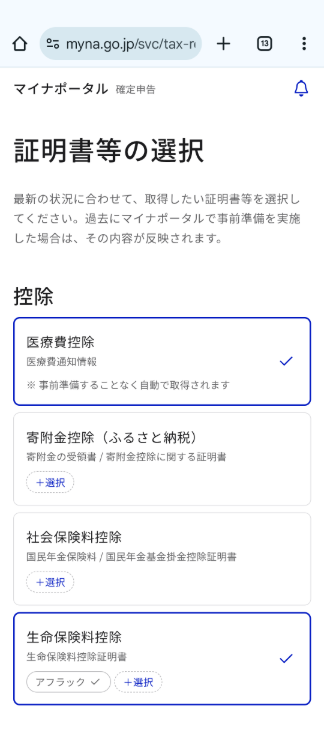

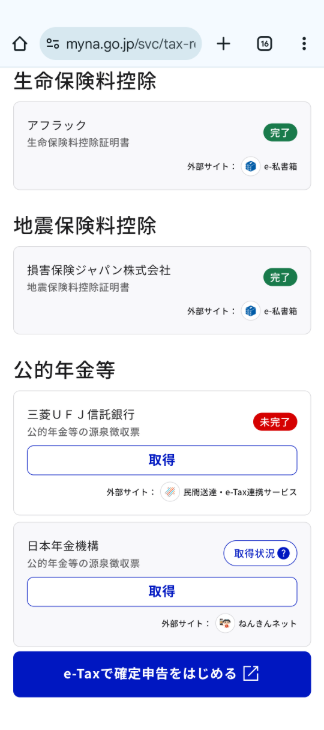

取得済の証明書が表示していますので確認します。前回、連携できなかった証明書が出来るようになったか、確認するために[証明書等を選択する]ボタンをタップします。「証明書等の選択」が表示するので確認したい生命保険料控除の[+選択]ボタンをタップします。。

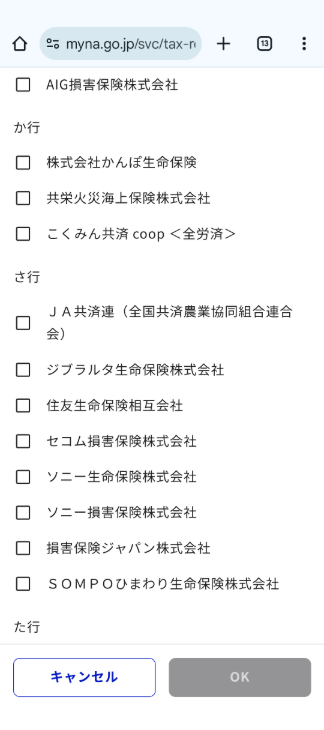

「全国生活協同組合連合会(全国生協連)」「オリックス生命保険(株)」は無いですネ。まだマイナポータル連携は出来ないようです。

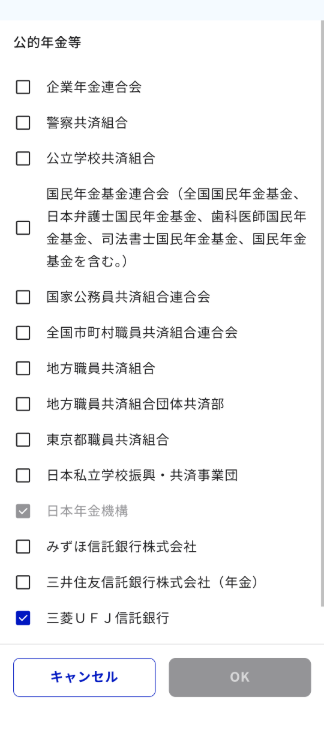

「公的年金等」の[+選択]ボタンをタップすると選択画面に「三菱UFJ信託銀行」が出ていましたのでチェックを入れて[OK]ボタンをタップしました。外部サイト「民間送達・e-Tax連携サービス」に移行しましたが、上手く接続でききません。

2〜3度繰り返しましたが...サイトが混み合っているとのメッセージが出てしまうので「未完了」となりました。

仕方ないのでこのまま確定申告をはじめます。

医療費集計フォームの作成

「国民健康保険医療費通知書」に載っていない交通費などを「医療費集計フォーム」をダウンロードして入力しました。

スマホ📱e-Tax 操作は注意しましょう

ポイント

- 操作中にWebページに用意された[戻る]ボタン以外でスマホの[戻る]ボタンなど他の操作をするとシステムエラーになります。

- 入力の都度、随時保存操作をしましょう。

マイナポータルなどで記録用にスクリーンショットを取ったり、Webページに用意されたボタン以外のスマホ📱自体の[戻る]ボタンを操作したりするとシステムエラーが出てしまいます。都度、再ログインが必要になりますが...今回はスマホ用電子証明書を利用登録したのでマイナンバーカードをいちいちスマホ📱に当てる必要が無くなり、とても便利でした。でも、入力したデータが消えたりするので、入力の都度、随時保存操作をしましょう。何回もやると再ログイン、再入力手間なので、スマホ📱自体のボタンは操作しないように注意しましょう。

令和6年分所得税の特別控除(定額減税)を確認しましょう

ポイント

- 源泉徴収票の摘要欄等の控除外額があるか確認しましょう。

- 確定申告書(送信前の確認用)で令和6年分特別税額控除の人数、金額が合っているか確認しましょう。

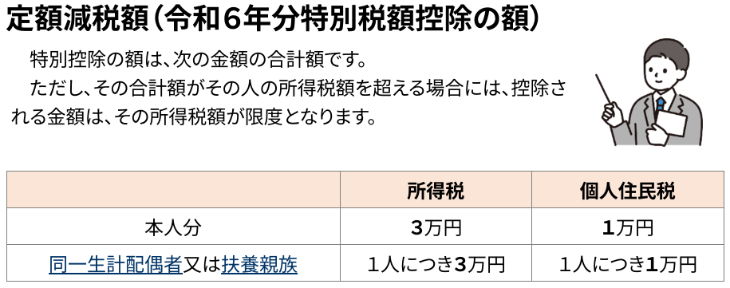

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

確定申告の際に定額減税額を計算し、納付すべき又は還付される所得税の額を精算します。

・給与所得に係る源泉徴収税額があり、その源泉徴収税額から定額減税額が控除されていない、又は控除しきれない定額減税額(控除外額)がある場合

▶控除しきれない定額減税額(控除外額)がある場合、給付金の支給による対応もありますので、控除外額があることのみをもって確定申告の必要はありません。給付金に関しての詳細は、お住まいの市区町村にお尋ねください。定額減税と確定申告|国税庁 より引用

私の場合は厚生年金の「公的年金等の源泉徴収票」の摘要欄に控除外額の記載がありました。

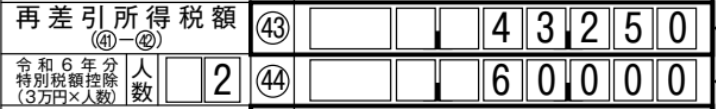

確定申告の中で、各控除申請、扶養家族登録(2人)をしっかり確認して行ったので税額43,250円(43と44で低い方)から控除外額43,249円が差し引かれて納税額 0円、源泉徴収税の全額66,922円が還付金となりました。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

現時点で不足額給付の開始時期・支給方法等は決まっておりません。具体的なお問合せ(支給額、支給時期及び手続方法等)をいただいても、お答えできませんので御了承ください。今後、詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたします。

源泉徴収や確定申告で定額減税分が残ってしまった場合の不足額給付についてはまだ詳細決まっていないようです。漏れたと思われる方々は、お知らせを注意して見ましょう。

年金生活者の確定申告

ポイント

- 公的年金等の源泉徴収税額がある場合は確定申告で還付金が出る可能性があります。

- 医療保険などの給付金は所得税非課税。

- 医療保険などの給付金を引くのはあくまでも該当の病気や怪我にかかった治療費からのみとなり、それ以外の治療費はすべて医療費控除の対象となる医療費として計算することができるようです。

私の場合は企業年金の源泉徴収額が意外と大きいので、支給が終わるまでは確定申告した方がお得ですネ。

まとめ

厚生年金や国民年金、企業年金などの「公的年金等の源泉徴収票」を良く見て「源泉徴収税額」の記載があれば、確定申告しましょう。還付金で戻る可能性があります。特に今回は「定額減税」がありますので、「公的年金等の源泉徴収票」の摘要欄などに「控除外額」の記載があれば、確定申告で調整されるか、気を付けしましょう。